こんにちは、Ricoです!

ここ最近は暑い日が続いていますが、

みなさま体調は崩されていませんでしょうか??

わたしは通勤だけで既に少し黒くなってしまったので、

今後はしっかり日焼け止めをつけようと心に誓いました。。

今回のブログでは、弊社が今回より導入した、

NPS(ネットプロモータースコア)ついて書かせていただきます!

NPS(ネットプロモータースコア)って?

そもそもNPS(ネットプロモータースコア)って何?

という方はネットで調べると、たくさんわかりやすい記事が出てきますので、

そちらを読んでいただくのを推奨しますが、

一応、私も簡単にご説明させていただきます・・・!!

NPSとは主に

「顧客との接点があるシーン」において利用される指標ですが、特に

「購入行動に直接的に関わるシーン」

「購入後に使用したシーン」

「ブランドがどのような認知なのかというシーン」

における、顧客ロイヤルティの指標として用いられることが多いです。

と、Wikipediaに書いてありました。w

今まではCS調査(顧客満足度調査)という手法で、

お客様が思いつく・考えが及ぶ範囲の

「頭で理解している価値」というものを回答していただいていましたが、

その「頭で理解している価値」に加え、潜在的な気持ちのような

「心で感じる価値」の両方を充足して初めて顧客ロイヤルティにつながるそうで、

その両方を測れるようにしたものがNPSということです。

「心で感じる価値」の測り方とは

「心で感じる価値」の測り方というのは、

NPS調査の代表的な例で言うと、

「〇〇を友人や同僚に薦めますか?」という質問です。

なぜこのような質問なのかというと、

自分だけで判断できるような質問では今まで通り

「頭で理解している価値」のCS調査(顧客満足度調査)になるので、

回答にやや責任を伴うような、相手のことも考える必要がでてくる

質問をするのが良いそうです。

また、全ての質問は回答のハードルが低くてどんな人でも答えられるような、

1回のアンケートの回答目安は3分~5分ほどのものにするのが重要です。

そして、記述は必要最低限、つけた点数に対し

「なんでそう思ったか」という理由付けくらいにしておくと

回答が集まるようになります。

どうスコアをつけるのか

NPSは0点~10点までの11段階の評価をつけてもらいます。

その中で、以下の通り3段階に分けます。

① 0~6 :批判者

② 7~8 :中立者

③ 9~10:推奨者

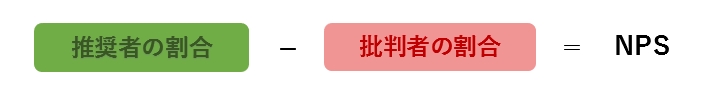

その中で、推奨者の割合から批判者の割合を引いて

出てきた数値がNPSの値となります。

調査内容の基本構造

NPS調査は基本的に2段階構造になっていて、

まずはリレーショナル調査を行い、誰に対して何をすれば良いか、

経営レベルでどの分野を改善しないといけないのかの判断材料を得ることを行います。

次にトランザクショナル調査と言って、

リレーショナル調査で浮き彫りになった部分に対し、

改善アクションに向けた定性的な状況の把握を行っていきます。

その2つのサイクルを回していくことによって、

顧客ロイヤルティに影響の大きいポイントを見つけ、

それぞれに対し適切な改善策を打つことができます。

また、そのサイクルを回していく上で最も重要なのは

実際に回答していただいたお客様に対し、

しっかり改善したことなどを伝えていくことだそうです。

そのアナウンスを入れることで

やっとロイヤルティが上がるところまで繋がるのだそうです。

懸念点

なお、点数をつけていく際の問題としてあるのが、

このNPSというのはアメリカやイギリスで確立された調査方法なので、

0~6が批判者、7~8が中立者、9~10が推奨者という定義が

あまり日本人の感覚とは合わないそうです。

日本の国民性として、良いと思っていても

7点くらいの無難な数字を付ける傾向にあり、

そのため、どうしてもスコアがマイナスになってしまうそうです。

推奨者、中立者、批判者のスコアの定義を独自に変えても良いそうですが、

それには新たに顧客の行動の違いなど検証していく必要があったり、

またNPSを実施している他社と比べることができなくなったりするため

あまりおすすめはされていません。

なので、スコアがマイナスになっていても、絶対値で評価する必要はなく、

相対比較、または経年比較をしていけば良いものなので、

あくまでも指標だということを念頭において実施していくと良いそうです。

最後に

まだ弊社でもNPSを導入したばかりですが、

サービス改善のためにも、ぜひNPS調査にご協力いただければと思います!